Qual deve ser o tamanho do Estado?

Completei, agora em julho, três anos de IBRE/FGV. E posso dizer com segurança que aprendi muito mais do que ensinei nesse tempo. Em comemoração a esse marco, preparei o texto abaixo, que tenta jogar alguma luz, baseada em evidências empíricas, sobre um dos mais antigos e controversos debates econômicos.

É bastante desanimadora a baixa qualidade média do debate travado atualmente entre boa parte das pessoas no Brasil (incluindo aí alguns economistas), alimentada pela acentuada polarização e intolerância político-ideológica. Ao final, quase tudo acaba descambando para taxar as ideias como “esquerdopatas” e “comunistas”, por um lado, e “neoliberais” e “reaças”, pelo outro[1].

Ao remeter à velha discussão sobre qual deveria ser o tamanho do Estado, um assunto que certamente reforça este “Fla-Flu” diz respeito ao debate sobre o chamado Estado de bem-estar social – que, no Brasil, foi bastante reforçado pela Constituição Federal de 1988 e também por políticas infraconstitucionais criadas/implementadas por praticamente todos os governos democraticamente eleitos desde então (o Bolsa-Escola/Família, criado no começo dos anos 2000 e ampliado nos anos seguintes, é o maior exemplo).

Infelizmente, não têm sido incomum comentários comparando o Bolsa-Família e mesmo outros programas da rede pública de proteção social brasileira a “bolsas-vagabundo” (ou esmola), criados com objetivos meramente paternalistas (para “comprar” o voto dos mais pobres e menos letrados). Do outro lado do espectro político, há muitos que preferem ignorar os conceitos de equilíbrio orçamentário intertemporal (achando que o Estado tem capacidade orçamentária ilimitada) e de eficiência do gasto, além de considerarem um acinte alterar e, eventualmente, reduzir ou extinguir várias dessas políticas (ignorando o fato de que políticas públicas devem sempre ser avaliadas em termos ex-ante e também ex-post).

Voltando à discussão sobre o welfare state, dois artigos recentes da revista The Economist [2] – que merecem ser lidos e relidos várias vezes (aqui e aqui) – apontaram, dentre outros aspectos, que tanto a direita como a esquerda costumam atribuir a emergência dos Estados de bem-estar social no mundo ocidental às ideias do socialismo. Ou seja: seria uma “cria” de movimentos mais à esquerda no espectro político-ideológico.

Contudo, como esclarece a revista, o ideário do welfare state está bastante assentado nos princípios do liberalismo (sobretudo do chamado liberalismo social). Com efeito, o Estado deveria atuar, via gasto e tributação[3], de modo a assegurar a maior equidade horizontal possível em termos da provisão de saúde, educação e segurança à população, bem como proteger os indivíduos mais vulneráveis em circunstâncias mais desfavoráveis (o que também pode ser feito por meio de uma política macroeconômica anticíclica). Desse modo, cada um dos indivíduos da sociedade, partindo de bases (“dotações iniciais”) semelhantes[4], teria plena liberdade para tomar suas próprias decisões sobre sua alocação de trabalho/lazer e consumo/poupança, tendo como pano de fundo regras do jogo bem definidas e razoavelmente previsíveis/estáveis, bem como mercados livres e competitivos[5].

Como apontou um dos pais do welfare state moderno, o economista liberal William Beveridge (britânico, nascido na Índia britânica, em uma cidade que hoje está no Bangladesh), a presença de “cinco grandes males” impedem os indivíduos de serem plenamente livres para tomarem suas decisões: a escassez, a doença, a ignorância, a miséria e a ociosidade. O Estado deveria atuar justamente para combater esses males: uma vez garantidos esses direitos básicos e universais, os indivíduos de fato teriam capacidade para exercer a liberdade de escolha de seu próprio rumo[6].

Os movimentos mais à esquerda no espectro político, muitas vezes organizados em sindicatos de trabalhadores, contribuíram historicamente para a emergência do Estado de bem-estar social sobretudo ao questionarem o capitalismo predatório (jornadas extenuantes, trabalho infantil, condições insalubres etc.) de meados do século XIX e começo do século XX, além de explicitarem para as elites, os políticos e policymakers que seria importante reduzir as crescentes tensões entre capital e trabalho (desigualdade), de modo a gerar menos instabilidade política e questionamentos ao próprio modo de produção capitalista, sobretudo em regimes de democracia representativa. Também contribuíram decisivamente para a introdução dos welfare states alguns importantes fatos históricos – a Grande Depressão nos anos 30 nos EUA e a Europa arrasada pela II Guerra Mundial –, gerando uma situação muito deletéria em termos de bem-estar para boa parte da sociedade.

Obviamente, há um longo e pouco trivial caminho entre esses princípios mais gerais e o desenho/implementação de políticas públicas buscando seu atingimento no mundo real. O “manual” original apresentado por Beveridge em 1942 (Social Insurance and Allied Services ou “Beveridge Report”) prescrevia uma série de políticas, as quais foram implementadas, com várias adaptações locais, por boa parte dos países desenvolvidos do Ocidente nas décadas seguintes (Estados Unidos inclusive) e, mais recentemente, por alguns emergentes.

Desde aquela época, já se vislumbrava um “trilema”, envolvendo os seguintes aspectos: i) custos das políticas (afetando a taxação e a eficiência econômica, condicional à magnitude e ao desenho dos tributos); ii) impactos em termos de redução da pobreza extrema e melhoria do bem-estar da sociedade; e iii) impactos em termos de desincentivos ao trabalho e à constituição de poupança privada (afetando a taxa de juros de equilíbrio e o potencial de crescimento econômico no médio/longo prazo). Ademais, há, atualmente, alguns elementos novos colocando pressão adicional sobre os Estados de bem-estar social (e mesmo sobre os demais países), como o envelhecimento mais rápido da população, as fortes ondas imigratórias em algumas regiões do globo (envolvendo muitas vezes choques de cultura/religião) e as novas relações de trabalho (no âmbito daquilo que tem sido chamado de gig ou freelance economy).

Os parágrafos acima corresponderam somente a uma breve introdução a esse fascinante tema – que, no fundo, remete às velhas discussões sobre tamanho do Estado e sobre como gerar desenvolvimento econômico.

Não vou mais me alongar nesta discussão mais conceitual e histórica sobre o welfare state: para aqueles que eventualmente queiram um maior aprofundamento, as reportagens da The Economist mencionadas acima (cheias de referências a outros autores) já dão conta disso, certamente com muito mais capacidade do que eu teria para explorar mais esse assunto.

Meu principal objetivo com este post é outro: comparar os desempenhos de algumas variáveis macroeconômicas/sociais de países que adotaram o modelo de welfare state de forma mais aprofundada com o desempenho dos EUA – país quase sempre definido como a “fronteira” em termos de desenvolvimento econômico (e que também adotou algumas políticas de um Estado de bem-estar social após a 2ª Guerra Mundial, revogando parte delas nos anos 80 e reintroduzindo algumas outras nos últimos dez anos – como foi o caso do chamado ObamaCare, o qual, algo desidratrado, foi convertido recentemente no TrumpCare).

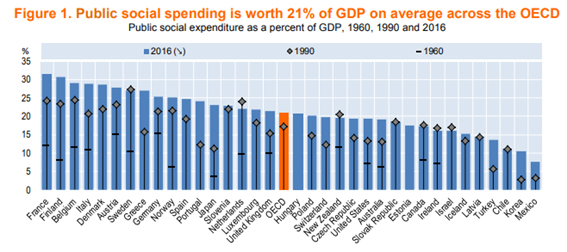

Como definir se um país é um Estado de bem-estar social? Uma maneira mais simples seria observar o tamanho do gasto público bruto com áreas sociais (aposentadorias/pensões, incapacidade, seguro-desemprego, saúde etc.). O gráfico a seguir, obtido em relatório recente da OCDE, dá uma ideia do montante desses gastos em diversos países em três momentos do tempo separados por cerca de 30 anos entre si: 1960, 1990 e 2016.

Em média, os países da OCDE gastam hoje cerca de 21% do PIB com essas despesas, tendo partido de algo mais próximo de 5% do PIB nos anos 1960 [7]. Em alguns casos, como na França e em países nórdicos, esse percentual oscila atualmente em torno de 30% do produto. Os EUA gastam hoje cerca de 19% do produto (estava virtualmente estabilizado em torno de 15% entre meados da década de 1970 e 2010, antes do ObamaCare). O gráfico acima não apresenta dados para o Brasil, mas outro relatório da OCDE, mais antigo, estimava essa despesa em pouco mais de 15% do PIB em 2012 (devendo ter atingido 17% do PIB em 2016, segundo minhas estimativas). Também em 2012, a China gastou cerca de 7% e a África do Sul, 9% do PIB.[8]

Não obstante, um gasto social mais alto ou mais baixo pode simplesmente refletir perfis demográficos distintos (que impactam as despesas com saúde e previdência) e/ou momentos diferentes do ciclo econômico (recessões pressionam naturalmente os gastos com seguro-desemprego e com outras políticas de suporte aos trabalhadores desempregados), dentre outros aspectos.

Assim, faz-se necessário ter uma definição de welfare state um pouco mais sofisticada, como a classificação “clássica” proposta por Gosta Esping-Andersen no começo da década de 1990, que separa os países desenvolvidos em quatro grandes grupos: os social-democratas (grosso modo, os países nórdicos mais a Holanda); as democracias-cristãs (Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Itália e Espanha); os “liberais” (EUA, Japão, Austrália, Nova Zelândia e Canadá, com foco muito mais em garantias mínimas do que universais) e, sem definição muito clara, o Reino Unido/Grã-Bretanha.

Como a ideia é justamente fazer a comparação com os EUA, vou excluí-lo do grupo dos “liberais”. Também vou excluir o Japão desse grupo, considerando-o isoladamente (na medida em que o país, em contraste com os demais “liberais”, era pobre até meados do século passado, tendo multiplicado seu PIB per capita por quase dez desde os anos 1950 [9]). Vou considerar médias simples dentro de cada um dos grupos acima, de modo a evitar que os países com economias maiores exerçam influência desproporcional sobre o agregado do grupo.

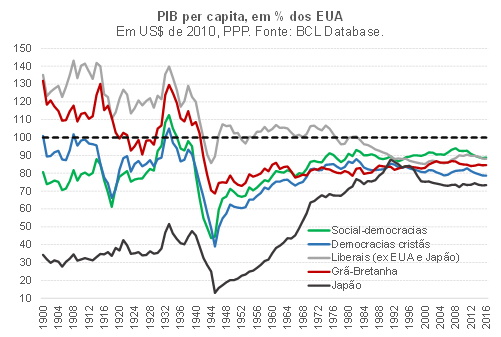

Em primeiro lugar, apresento a evolução temporal do PIB per capita, já em termos de Paridade do Poder de Compra (PPP)[10]. Como pode ser notado, o grupo social-democrata tem, atualmente, uma renda que se aproxima de 90% da norte-americana, tendo partido de pouco menos de 70% na década de 1950 (quando os welfare states começaram a se disseminar[11]) e de pouco menos de 80% na média 1900-1950 [12]. As democracias cristãs apresentaram desempenho semelhante, mas correndo quase sempre 7 a 10 p.p. abaixo do grupo “socialista” no pós-Guerra; atualmente, com uma renda per capita em torno de 80% daquela dos EUA, apresentam uma posição relativa semelhante àquela observada na média 1900-1950. No caso dos “liberais” (Austrália, Canadá e Nova Zelândia), seu PIB per capita hoje equivale a 90% dos EUA, após ter oscilado em torno de 100% entre 1950 e 1980 (e vindo de 120% na média 1900-1950).

Quando se observa a Grã-Bretanha, verifica-se um salto entre os anos 1950 (cerca de 73%) e os anos 1960 (cerca de 83%), tendo oscilado entre 80% e 85% nas décadas seguintes (bastante abaixo dos 104% da média 1900-1950). Por fim, o caso do Japão: seu PIB per capita partiu de 25% dos EUA nos anos 50, chegou a quase 90% no final dos anos 80 e, após o estouro da bolha financeira/imobiliária (começo dos anos 90), tem-se mantido relativamente estável em torno de 75% (vindo de 34% na média 1900-1950).

Diferenças de PIBs per capita, em prazos mais longos, podem ser resultado de distintos padrões demográficos (incluindo fluxos imigratórios), além de divergências nas jornadas de trabalho determinadas legalmente e na taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho (que depende de questões culturais/religiosas e também de algumas políticas públicas, como a oferta de creches), dentre outros fatores. Com efeito, é interessante fazer a comparação acima também para os determinantes “contábeis” do crescimento econômico (à la modelo de Solow), como a produtividade do trabalho (Valor Adicionado dividido pelo número de horas trabalhadas).

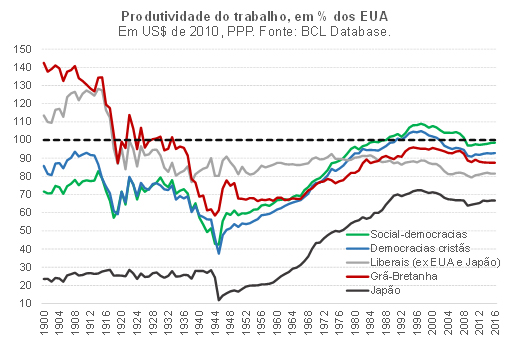

Como pode ser notado, o expressivo aprofundamento dos welfare states em boa parte da Europa – gerando forte aumento do gasto social, de cerca de 5% do PIB na década de 1950 para perto de 25% a 30% atualmente, com aumento semelhante da carga tributária[13] – não impediu que a produtividade do trabalho nesses países partisse de algo situado entre 50% e 60% da norte-americana na década de 1950 para algo entre 100% e 110% no começo da década passada, recuando para 90% a 100% mais recentemente (neste caso, refletindo, em boa medida, a recuperação mais lenta e tardia da Europa da grande recessão de 2007-2009). Com exceção do caso da Grã-Bretanha, tratam-se de produtividades relativas bastante superiores à média observada em 1900-1950.

No caso dos “liberais”, sua produtividade relativa (aos EUA) oscilou entre 80% e 90% desde os anos 1930, estando mais próxima do piso deste intervalo desde os anos 2000. No Japão, ela partiu de cerca de 20 a 25% entre 1900 e 1960 para pouco mais de 70% há 30 anos, tendo recuado moderadamente desde então (em torno de 67%).

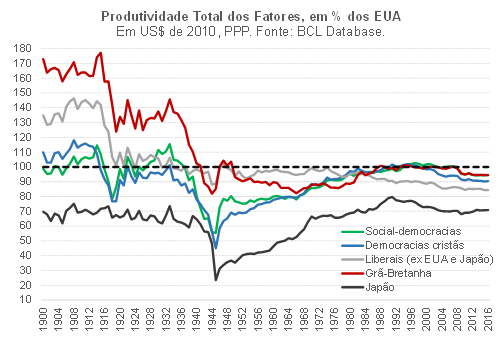

Os fatos estilizados apontados acima praticamente se mantêm quando se observa a Produtividade Total dos Fatores (PTF), um dos dois componentes “contábeis” da produtividade do trabalho. A principal exceção é a Grã-Bretanha, que se aproxima dos outros europeus nas últimas décadas. Outra diferença em relação ao quadro apontado no parágrafo anterior: a PTF relativa dos welfare states está hoje basicamente no mesmo nível de 1900-1950 e muito próxima daquela dos EUA.

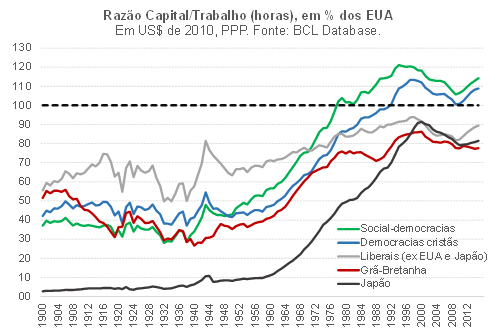

No caso do outro componente “contábil” da produtividade do trabalho, a relação capital/trabalho (horas trabalhadas), notam-se padrões bem heterogêneos. Essas relações são, hoje, bem superiores aos EUA nos welfare states europeus, tendo partido de cerca de 50% em 1900-1960. Já no caso dos demais grupos, houve convergência em direção aos EUA durante boa parte dos últimos 60 anos, mas hoje ainda estão algo abaixo dos EUA (entre 80% e 90%).

É importante notar que, em boa parte dos países europeus, o aprofundamento dos welfare states (e o expressivo aumento da carga tributária necessário para viabilizá-lo) ocorreu de forma concomitante à introdução de várias reformas liberalizantes na economia (sobretudo nos últimos 30 a 40 anos[14]), embora haja alguma heterogeneidade em termos da atuação direta do Estado na economia (mais atuante na Europa continental do que nos países nórdicos).

Resumindo toda a análise dos números realizada acima: o PIB per capita algo mais baixo dos welfare states em relação ao dos EUA – embora tenha havido relevante convergência em boa parte dos últimos 60 anos – não reflete níveis de produtividade do trabalho e sistêmica (PTF) muito mais baixas e sim um equilíbrio diferente entre trabalho e lazer, bem como aspectos puramente demográficos e mesmo culturais que afetam a oferta de mão-de-obra.

Mas, e as outras dimensões do bem-estar? Afinal, estamos falando de welfare states, que reconhecem explicitamente que o “nível de consumo do agente representativo” não é sinônimo perfeito de bem-estar da sociedade como um todo[15]. Bem, eu começo com um gráfico de uma outra reportagem recente da The Economist.

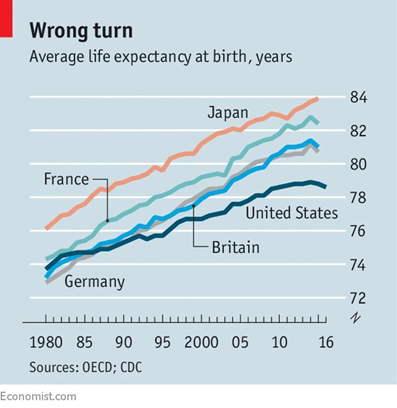

Como pode ser notado, enquanto a expectativa de vida ao nascer continua em tendência de alta em boa parte do mundo desenvolvido, ela parou de subir nos EUA há quase 10 anos e está recuando mais recentemente (além de se situar, em termos absolutos, em nível bastante aquém daquelas dos outros países, ainda que tenha partido de valor semelhante há 40 anos[16]). Ademais, atualmente, cerca de 40% da população norte-americana é considerada obesa, contra algo próximo dos 20% na média da OCDE (15% nos welfare states europeus e 20% no Brasil). Ainda na questão da saúde, o percentual da população com algum tipo de distúrbio/doença mental (depressão, ansiedade, transtorno bipolar, desordens alimentares, uso excessivo de drogas e/ou álcool e esquizofrenia) está em quase 22% nos EUA, contra algo em torno dos 18,5% nos países social-democratas e nas democracias cristãs (e em 21% na Austrália e Nova Zelândia; 19% no Canadá; 14% no Japão; 18% no Brasil).

A taxa de homicídios (mortes por 100 mil habitantes) está em quase 6 nos EUA (país em que se estima que haja 120 armas, legais e ilegais, para cada 100 habitantes), contra algo um pouco abaixo de 1 nos welfare states europeus (20 a 30 armas por 100 habitantes), em torno de 1,5 na média dos “liberais” (25 a 35 armas por 100 habitantes) e abaixo de 1 no Japão [17].

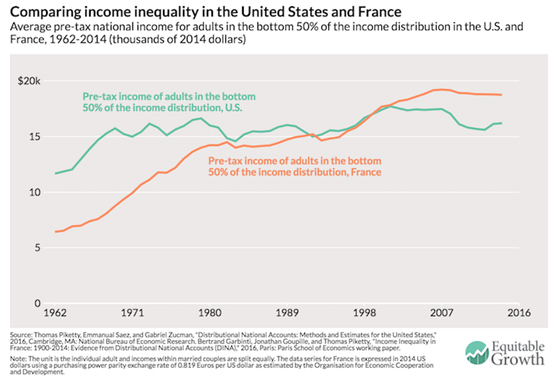

Outro gráfico impressionante, que já apresentei antes neste blog, aponta que a renda média per capita (por adulto) do norte-americano situado dentre os 50% mais pobres está relativamente estagnada desde os anos 70, ao passo que o equivalente francês, que auferia metade do americano no começo dos anos 60, ganhava quase 20% a mais em 2016 (muito embora o PIB per capita francês atualmente corresponda a 73% dos EUA, praticamente estável ante os 76% observados nos anos 60).

Não à toa, os EUA apresentam, atualmente, uma taxa de pobreza[18] das mais elevadas dentre os países da OCDE, cerca de 18% da população em 2016 (não muito distante dos 20% do Brasil, em 2013). Nos welfare states europeus, essas taxas geralmente oscilam em torno de 5% a 10% (com a Itália representando um outlier, com quase 14% – ainda assim abaixo dos EUA).

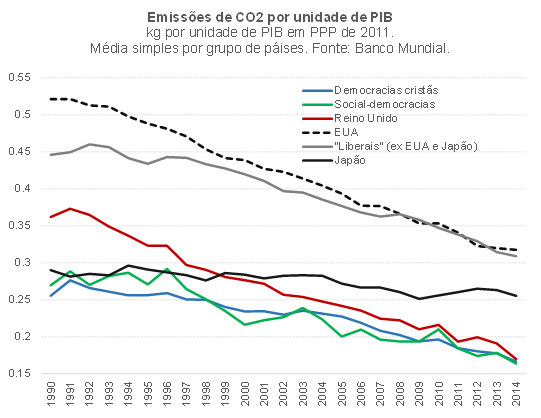

Outra dimensão do bem-estar – que era solenemente ignorada por quase todos os economistas do mainstream, mas que vem cada vez mais cobrando seu preço em termos da saúde da população e de impactos econômicos – é a questão ambiental[19]. A intensidade poluidora do crescimento do PIB dos EUA e do grupo dos “liberais” é significativamente maior do que nos demais países, embora essa diferença venha se estreitando nos últimos anos. Ou seja: sua tecnologia produtiva é significativamente mais “suja” (provavelmente por conta de uma regulação ambiental mais frouxa). Caso essa externalidade negativa fosse devidamente internalizada monetariamente como um Consumo Intermediário (reduzindo o Valor Adicionado = Produção - CI), ela penalizaria muito mais a produtividade calculada dos EUA e dos “liberais” do que a dos demais grupos de países apontados.

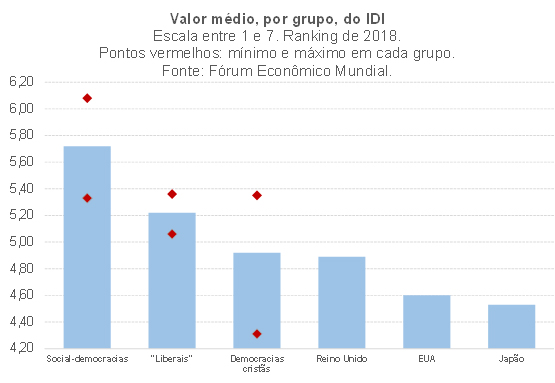

Quando se agregam, em um único indicador, vários aspectos objetivos[20] que afetam o bem-estar da sociedade como um todo, inclusive intergeracionalmente[21], chegamos ao seguinte quadro – obtido a partir do Inclusive Development Index (ou IDI, que é um IDH aprimorado, elaborado pelo Fórum Econômico Mundial e sobre o qual eu já dei mais detalhes em um post mais antigo):

Sim, é verdade que as médias apontadas acima escondem uma heterogeneidade muito grande, sobretudo no grupo das chamadas democracias cristãs: Itália e Espanha apresentam IDIs em torno de 4,4, bem abaixo da média de seu grupo (4,9). Ainda assim, sendo os dois piores das chamadas democracias cristãs, tais países não estão muito distantes dos EUA e Japão (4,6 e 4,5, pela ordem). A média dos outros quatro países incluídos no grupo das democracias cristãs (isto é, Áustria, Bélgica, França e Alemanha) é de 5,2, com baixa dispersão – ou seja, no mesmo nível médio dos “liberais” (ex EUA e Japão) e semelhante ao pior país do grupo das social-democracias. Vale notar, ademais, que os “liberais” (Austrália, Canadá e Nova Zelândia) apresentam, atualmente, um gasto social em torno de 19% do PIB, muito semelhante ao dos EUA (e que não deixa de corresponder a um valor bastante expressivo, ainda que abaixo da média da OCDE, de 21%).

Com efeito, fica evidente que os Estados de bem-estar social europeus lograram êxito em entregar níveis de bem-estar iguais ou superiores aos demais grupos, sem que isto tenha tido impacto significativamente negativo em termos da produtividade do trabalho (principal condicionante do crescimento econômico e mesmo do desenvolvimento em prazos mais longos).

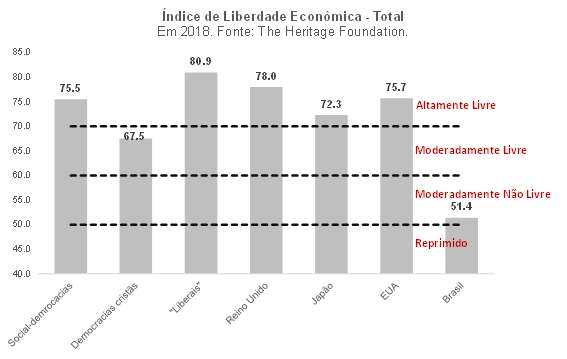

Ademais, a figura abaixo revela que Estados de bem-estar “grandes” não devem ser considerados sinônimos de arcabouços de política econômica pouco liberais.

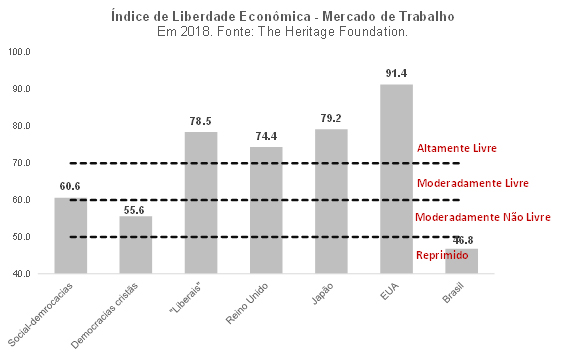

A maior divergência institucional entre os welfare states europeus e os demais países (EUA, Reino Unido, Japão e “liberais”) está na legislação trabalhista/sindical dos primeiros, que não é tão flexível (mas ainda assim é meno rígida do que a brasileira) – tornando o jogo de barganha entre trabalhadores e empresas menos desequilibrado. Em todos os demais campos – ambiente de negócios, comércio internacional, regulamentação dos mercados financeiros e política monetária – as diferenças são menores, com todos esses blocos/países adotando políticas bastante liberais.

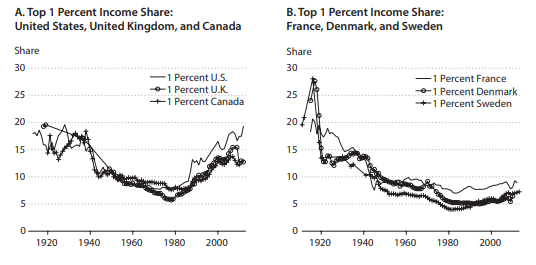

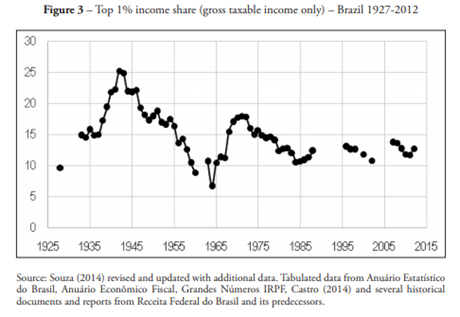

Esse jogo de barganha mais equilibrado entre trabalhadores e empresas nos welfare states ajuda a compreender porque a desigualdade de renda não piorou agudamente nestes países nas últimas décadas, em contraste com o observado em boa parte dos “liberais” e Reino Unido (ver figura abaixo, obtida em trabalho recente do Fed de St Louis; o gráfico seguinte, obtido de outro trabalho, dá uma ideia desse mesmo indicador para o caso brasileiro). Estudo publicado no NBER neste ano de 2018 apontou, com base em microdados sobre grau de sindicalização nos EUA, que a presença/atuação de sindicatos teve efeito equalizador relevante sobre a distribuição da renda deste país, sobretudo até os anos 80 (desde então, o percentual de trabalhadores sindicalizados passou de cerca de 25% para pouco mais de 10%). Outro estudo recém-divulgado, de economistas do FMI, aponta que a desregulamentação (excessiva) do mercado de trabalho em vários países explica parte importante da queda do labour share na renda nacional nas últimas décadas.

Fica evidente, a partir de todas as comparações realizadas anteriormente neste texto, que mais importante do que o tamanho do Estado (medido pela magnitude da carga tributária e/ou dos gastos públicos), é como ele arrecada os tributos e no que e como ele gasta estes recursos. É nesse contexto que eu concordo totalmente com o título da primeira das reportagens da The Economist apontadas no começo deste texto, que diz que “o capitalismo precisa do Estado de bem-estar social para sobreviver”.

Entretanto, isso não significa dizer que os Estados de bem-estar social não devam ser reformados, seja para lidar com novos desafios (envelhecimento, imigração, gig economy), seja para corrigir desvios de função e de conduta (corporativismo de funcionários públicos; captura do Estado pelos políticos e por grupos de interesse do setor privado, afetando de forma deletéria a regulação e a promoção da concorrência; políticas públicas obsoletas, mal desenhadas e/ou regressivas, dentre outros). É nesse contexto que vêm ganhando corpo, em vários países, discussões sobre reformas previdenciárias (ampliando idades mínimas, de modo a garantir uma relativa equidade entre gerações), esquemas de renda mínima universal (Universal Basic Income, UBI) e de imposto de renda negativo e progressivo (Negative Income Tax, NIT), bem como mudanças na estrutura da tributação (com participação crescente de tributos sobre a renda, herança e patrimônio imobiliário).

Naturalmente, esse debate sobre reforma dos welfare states se estende ao caso brasileiro. Temos um gasto social relativamente elevado para um país que ainda é emergente (17% do PIB, indo a 23% com os gastos públicos em educação) e, mais importante do que isso, há diversas evidências de que gastamos mal esses recursos – como foi apontado detalhadamente pelo Banco Mundial no documento “Um ajuste justo”, divulgado no final de 2017.

Gastamos 4% do PIB com aposentadorias e pensões do funcionalismo, contra 1,5% da média da OCDE (e a correção deste “privilégio adquirido” envolve taxar mais esses indivíduos, seja aumentando a contribuição previdenciária, de 11% para 14%, seja criando alíquotas adicionais mais altas no IRPF para salários mais elevados).

O gasto público brasileiro com educação, que cresceu bastante nas últimas décadas e hoje chega a quase 6% do PIB (mesmo nível dos países escandinavos), é altamente regressivo, sobretudo no ensino superior (garantindo ensino gratuito para classes de renda média e alta, que deveriam pagar por isso, ao menos parcialmente) e não vem gerando melhoria da qualidade no ensino fundamental e médio (vide a evolução no PISA, em que recuamos entre 2012 e 2015, após avançarmos entre 2000 e 2012). E há casos de sucesso, como o do estado do Ceará, nos quais não necessariamente há um gasto maior por aluno comparativamente aos demais estados para chegar a resultados significativamente melhores em termos de qualidade da educação (ou seja: há algum espaço para melhoria de gestão/eficiência).

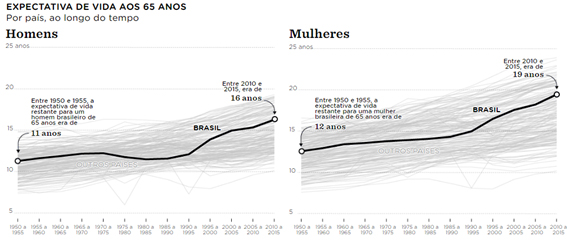

Precisamos mudar as regras das aposentadorias do INSS, seja por questões demográficas (a forte queda da taxa de fertilidade nas últimas décadas, em ritmo semelhante ao da China com sua política de filho único até 2015, é uma séria ameaça à sustentabilidade de um regime de repartição), seja por que, “paradoxalmente”, o próprio Estado de bem-estar social reforçado pela Constituição de 1988 ajudou a gerar expressivo aumento da expectativa de sobrevida nos últimos 30 anos (após relativa estagnação entre os anos 50 e os 80; ver figura abaixo, obtida aqui). Ademais, é preciso reformar o INSS também por uma questão de equidade: os mais pobres já se aposentam hoje por idade, aos 60/65 anos (INSS ou BPC/LOAS), já que nem sempre conseguem acumular 15 anos de contribuição ao regime por transitarem frequentemente na informalidade, ao passo que as classes média e alta têm se aposentado com idades em torno dos 55 anos (não custa lembrar que o salário mediano no Brasil está hoje em torno de R$ 1.300 e o médio, em torno de R$ 2.200).

Isso não significa dizer, contudo, que devemos caminhar para um Estado mínimo, como muitos apregoam, evocando o liberalismo clássico. Em primeiro lugar, porque reformas liberalizantes – como abertura comercial, alguma modernização/flexibilização adicional da legislação trabalhista/sindical e privatizações/concessões/PPPs, por exemplo – que estimulam ganhos de produtividade não são necessariamente contrastantes com a presença e mesmo ampliação do welfare state, como já apontado. Eles podem muito bem ser complementares.

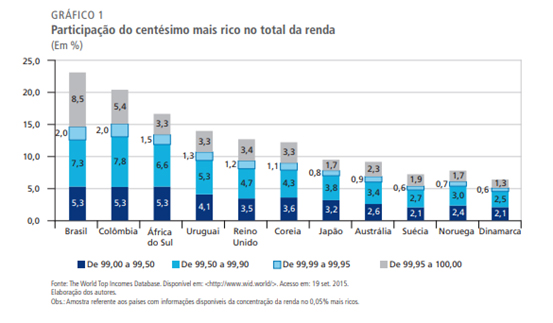

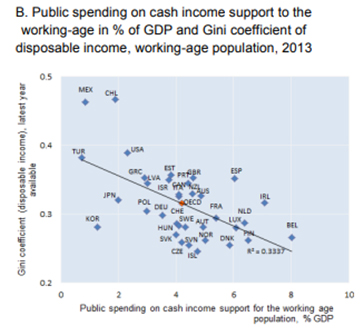

Além disso, não custa lembrar que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo (ver figura abaixo, obtida em Gobetti & Orair 2016), e isto provavelmente não vai melhorar com uma redução linear do Estado de bem-estar social (ver figura seguinte, extraída do relatório da OCDE sobre gastos sociais supracitado).

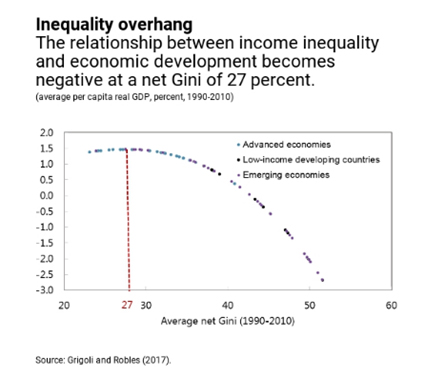

A visão do mainstream econômico praticamente ignorava as preocupações quanto à questão da distribuição (considerando-as até mesmo “venenosas” para a boa teoria econômica, como apontou um de seus expoentes, Robert Lucas, em 2004), muito embora alguns trabalhos mais antigos já destacassem a existência de um trade-off entre eficiência e equidade (“Equality and efficiency: the big tradeoff”, livro de Arthur Okun publicado em 1975). Após a “revolução informacional” sobre desigualdade capitaneada por Thomas Piketty e outros autores nos últimos anos, vários estudos empíricos recentes vêm identificando uma relação negativa entre desigualdade e crescimento (ainda que essa relação não seja linear, como aponta o paper do FMI do qual extraí a última figura deste post). Mas vou explorar mais essa questão em uma próxima ocasião.

Bráulio Borges, pesquisador-associado do IBRE/FGV e economista-sênior da LCA Consultores

As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade exclusiva do autor, não refletindo necessariamente a opinião institucional da FGV.

[1] Ao gastarem tempo demais nesse debate “binário” pouco produtivo, muitos não estão percebendo que o verdadeiro perigo está à espreita via populismo e/ou autoritarismo (tanto de esquerda como de direita).

[2] Revista cuja linha editorial atualmente é definida como “radical de centro”.

[3] Há um outro debate acerca dessa atuação do Estado, se ela deveria ocorrer somente via gasto ou combinando gasto e tributação. Em minha opinião, o ideal é a combinação dos dois. Em primeiro lugar, porque o orçamento deve ser equilibrado, o que obviamente exige uma arrecadação igual ou superior ao gasto primário. Em segundo lugar, se uma das ideias básicas do welfare state é combater a desigualdade de oportunidades, em alguns casos isto demanda atuar via tributação (como é o caso das heranças: além de afetarem, por definição, a dotação inicial de recursos, elas também acabam afetando a própria disposição individual em assumir risco). Em terceiro lugar, há cada vez mais evidência empírica apontando que uma desigualdade de resultados muito elevada gera impacto negativo sobre o crescimento econômico e o bem-estar da sociedade por meio de diversos canais – e isso somente pode ser atacado com uma tributação direta progressiva (que também não pode ser confiscatória, sob o risco de penalizar a eficiência e o crescimento). Vou explorar mais essa questão sobre desigualdade e crescimento econômico em um próximo post.

[4] Vários estudos recentes vêm apontando que a primeira infância (0 aos 6 anos) é um período crucial para o desenvolvimento dos indivíduos, com impacto em toda a sua vida em termos de saúde, capacidades emocionais e cognitivas. Esse é um bom exemplo, com suporte científico, de que pobre muitas vezes não é pobre porque quer.

[5] O que pressupõe que o Estado, além de garantir os direitos de propriedade, deve atuar ativamente para regular alguns setores (monopólios naturais, por exemplo), buscar corrigir algumas falhas de mercado/externalidades negativas (poluição, restrições de crédito etc.), planejar ações envolvendo a infraestrutura econômica (com a execução podendo ser eventualmente delegada ao setor privado) e, por fim, promover a concorrência. Neste último ponto, vale notar que políticas pró-business não são sinônimo exato de políticas pró-mercado, como bem colocado há um bom tempo pelos economistas Luigi Zingales e Raghuram Rajan no livro Saving Capitalism from Capitalists.

[6] (Trecho da reportagem da The Economist): The balance Beveridge struck was a liberal one. He argued there should be “bread for all…before cake for anybody”. But people “should not be taught to regard the state as the dispenser of gifts for which no one needs pay.”

[7] A OCDE não considera os gastos públicos com educação nesses montantes de gasto social, na medida em que essas despesas com educação (exceção feita aos gastos com treinamento de desempregados) não se encaixam na definição utilizada por eles (que engloba despesas públicas que dão apoio aos indivíduos em circunstâncias que afetam adversamente seu bem-estar). Vale notar que os gastos públicos com educação estão hoje em torno de 3% do PIB no Japão; 4% nos EUA, Alemanha, Itália e Austrália; em torno de 5% na Holanda, França, Reino Unido e Nova Zelândia; e próximo de 6% nos países escandinavos (do ensino primário ao terciário). No Brasil, tais gastos estão atualmente em um nível próximo de 6% do produto.

[8] Os relatórios da OCDE também apresentam estimativas de gasto social total (público e privado) líquido de contribuições sociais. Os EUA saltam para a 2ª posição no ranking neste caso (24º no gráfico acima), já que lá muitos gastos com seguridade social ocorrem via setor privado. Este conceito, no entanto, não é o mais correto para se definir um welfare state, na medida que não está garantido um acesso universal aos serviços privados de seguridade, sobretudo saúde.

[9] O PIB per capita japonês nos anos 50 era semelhante ao brasileiro nos anos 60 e hoje é quase quatro vezes maior.

[10] Utilizo os dados da BCL Database, uma vez que suas séries históricas se iniciam por volta de 1870 para a maioria dos países contemplados (contra 1950 nas Penn World Tables).

[11] É interessante notar que o reforço do Estado de bem-estar social na Europa teve início quando a maioria desses países apresentava um PIB per capita em torno de US$ 10 mil (US$ de 2010, PPP). Na mesma época, o PIB per capita dos EUA estava em torno de US$ 15 mil. A Constituição Federal de 1988 foi promulgada quando o Brasil apresentava um PIB per capita em torno de US$ 8 mil (na mesma métrica) e os EUA, US$ 34 mil. Atualmente, nossa renda per capita está um pouco acima dos US$ 10 mil (US$ 51 mil nos EUA).

[12] Nesse período, ocorreram as duas grandes guerras mundiais, que afetaram muito mais severamente a Europa do que os EUA. Por outro lado, a depressão dos anos 1930 foi muito mais deletéria para a economia dos EUA do que para o restante do mundo.

[13] A carga tributária média no grupo social-democrata está atualmente em torno de 42% do PIB (entre 38% e 46%), situando-se em nível um pouco mais baixo, em torno de 40%, no grupo das democracias cristãs (entre 34% e 45%). No Reino Unido, ela está em 33%; no Japão e nos “liberais”, em torno de 31% (entre 28% e 32%). Por fim, nos EUA, a carga corresponde atualmente a 26% do produto. Vale notar, contudo, que no caso dos EUA, levando em conta as tendências dos gastos (sobretudo por conta da demografia) e um incremento gradual da carga tributária de 3 p.p. do PIB nos próximos 30 anos, a dívida pública bruta dos EUA passaria de cerca de 80% do PIB em 2018 para 100% do PIB em 2030 e pouco mais de 150% do PIB em 2050, segundo estimativas recentes dos CBO. Isso aponta que seriam necessários outros 3 a 3,5 p.p. de elevação da carga tributária (ou seja, 6 a 6,5 p.p. a mais do que a atual carga de 26% do PIB) para estancar a dinâmica da dívida, admitindo uma inexistência de espaço para reduzir as despesas primárias de forma significativa.

[14] Há uma ampla literatura discutindo a relação de causalidade entre abertura econômica e expansão dos welfare states. Muitos trabalhos sugerem que a expansão dos gastos sociais foi uma maneira de “compensação” necessária a uma maior exposição ao comércio internacional e à globalização, sobretudo dos países menores (e com regimes democráticos).

[15] Sim, isso é uma crítica ao arcabouço teórico proposto por Robert Lucas em 1987 para analisar o bem-estar (que tem um resultado muito conhecido: um custo muito baixo em termos de bem-estar dos ciclos econômicos). Para uma crítica muito bem fundamentada, sugiro a leitura de um paper de 2007 do FMI: “Lucas vs Lucas: on inequality and growth”.

[16] Trabalho recente de vários pesquisadores, publicado no NBER, aponta que a expectativa de sobrevida para os homens norte-americanos que chegam aos 50 anos aumentou entre 7 e 8 anos entre aqueles nascidos na década de 1930 e aqueles nascidos na década de 1960, mas somente no 1º e 2º quintis da distribuição de renda. Nos dois quintis mais baixos, essa expectativa se manteve praticamente inalterada entre essas duas gerações. Uma das explicações é justamente o fato de que os serviços de saúde não são públicos nos EUA, limitando o acesso dos mais pobres.

[17] Uma meta-análise de 130 estudos publicados entre 1950 e 2014 em 10 países sugere que a adoção de leis restringindo a posse de armas levou a uma redução dos crimes violentos. Estudo publicado em 2017 no NBER buscou avaliar melhor a existência de uma relação de causalidade entre políticas de liberalização de porte de armas (Right-To-Carry, RTC) e a incidência de crimes violentos, lançando mão da estratégia de identificação propiciada pelo fato de que vários estados norte-americanos adotaram ou revogaram esses tipos de leis em momentos distintos do tempo. Eles chegaram à conclusão de que a introdução do RTC elevou a taxa de incidência de crimes violentos. Ou seja: há uma externalidade negativa associada à permissão para o porte de armas pela população, justificando uma política pública que restrinja esse direito “natural”.

[18] Fração da população com renda igual ou inferior à metade da renda mediana familiar.

[19] Para aqueles que ainda insistem em minimizar esses impactos, sugiro a leitura de estudo recente da OCDE que quantifica, prospectivamente, os efeitos sobre a agricultura, os gastos com saúde e a produtividade do trabalho decorrentes dessa externalidade negativa.

[20] Evitei utilizar os vários índices publicamente disponíveis que medem felicidade em termos subjetivos, uma vez que há evidência de que efeitos culturais interferem fortemente nessa avaliação subjetiva. Dito de outro modo: parece haver um “efeito fixo” para alguns grupos de países que partilham de aspectos culturais semelhantes, dificultando a comparação direta dos índices de felicidade subjetiva entre vários grupos de países.

[21] Renda per capita, produtividade do trabalho, nível de emprego (em % da PIA), expectativa de vida saudável, renda mediana, índice de Gini (para a renda líquida, após impostos e transferências, e para a riqueza), taxa de pobreza, taxa de poupança (líquida da depreciação do estoque de capital, da depleção de recursos naturais e acrescida de gastos que elevam o estoque de capital humano), dívida pública bruta, taxa de dependência e intensidade poluidora do crescimento.

Comentários

Deixar Comentário