Já que o teto de gastos será modificado, que tal excluir o gasto com o Censo e promover algumas outras melhorias?

A equipe econômica vai enviar, nas próximas semanas, uma PEC para o Congresso propondo algumas alterações pontuais no teto de gastos do governo federal, que foi instituído pela Emenda Constitucional 95 / 2016.

Vale recordar que a EC 95/2016 definiu que o gasto primário do governo federal deveria respeitar, a partir de 2017, um teto de gastos equivalente à despesa primária efetivamente observada em 2016 corrigida pela inflação apurada pelo IPCA entre julho de um ano e junho do ano seguinte. A EC 95 estabeleceu que essa regra fiscal valeria por 20 anos, podendo ter seu indexador alterado ao final da primeira metade desse período (ou seja, em 2026, para valer a partir de 2027). Algumas poucas despesas foram excluídas desse teto, tais como aquelas relativas ao Fundeb, a alguns Fundos regionais, gastos com eleições e os créditos extraordinários (associados a eventos não-antecipados e, portanto, não orçados, tais como desastres naturais).

Na prática, o teto engloba pouco mais de 97% da despesa primária efetiva do governo federal (incluindo as despesas com o RGPS e o RPPS federal). A EC 95 / 2016 também alterou a vinculação dos gastos federais com saúde e educação, que deixaram de ser atrelados à arrecadação corrente. De 2017 em diante, foram definidos pisos reais para essas duas despesas (mudança que, na prática, não alterou significativamente as despesas com essas funções em um primeiro momento, na medida em que elas estavam acima dos mínimos definidos pela legislação anterior).

A modificação que a atual equipe econômica pretende fazer é necessária para viabilizar a divisão, com estados e municípios, de uma parte da receita com o megaleilão de campos de petróleo do pré-sal referentes ao excedente da cessão onerosa (que pode render cerca de R$ 100 bilhões), bem como o pagamento à Petrobras de cerca de R$ 34 bilhões referentes a um “encontro de contas” relativo à operação de cessão onerosa ocorrida em 2010. Sem modificar a EC 95/2016, essas operações seriam contabilizadas como despesas sujeitas ao teto, espremendo ainda mais o gasto discricionário do governo federal (que já está em um nível de “semi-shutdown”, como atestam os dados de investimentos líquidos negativos – isto é, investimentos novos correndo abaixo da depreciação – desde 2016).

Nesse contexto, eu faço o seguinte questionamento: já que o teto será modificado para permitir as operações acima, que tal aproveitar a oportunidade para promover algumas melhorias mais estruturais nessa regra fiscal?

Eu começo pelo gasto – ou melhor, um investimento com incalculável retorno econômico e social – associado à realização do Censo Demográfico em 2020, estimado em cerca de R$ 3,1 bilhões (ou R$ 16 por habitante). É fato que se trata de um valor elevado, mas é importante notar que é uma despesa que ocorre a cada 10 anos. Ademais, o Censo é o pai e a mãe das principais estatísticas do país, sendo crucial para mapear de forma bastante precisa as condições sócio-econômicas de nosso país e avaliar/desenhar políticas públicas, além de representar insumo vital para a elaboração de várias outras estatísticas (tais como as Contas Nacionais, a PNAD-C etc.). Ao invés de ficar discutindo o tamanho do questionário (cuja redução impactaria muito pouco o custo total do Censo, já que as maiores despesas são logísticas), que tal excluir logo o gasto com o Censo do teto de gastos e virar essa página? Até mesmo porque menos não é mais em se tratando de estatísticas econômicas/sociais.

No mais, para além da exclusão do gasto com o Censo, há também outro argumento bem consistente para modificar o teto de gastos: são várias as instituições/analistas (como a IFI/Senado, o IPEA e mesmo o IBRE/FGV) que vêm apontando, desde 2016, que o cumprimento do teto de gastos até 2026 é praticamente inexequível. Essa constatação já considera os impactos de diversas reformas nas despesas obrigatórias (tais como uma boa reforma previdenciária, o congelamento real do salário-mínimo, a extinção de vários subsídios explícitos e uma moderação dos reajustes salariais e contratações de novos funcionários públicos, dentre outras). O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, apontou recentemente que, aprovada a reforma da previdência, o teto poderia ser reavaliado – sinalização que reconhece, ainda que indiretamente, a inviabilidade econômica e política de se cumprir este teto nos próximos anos.

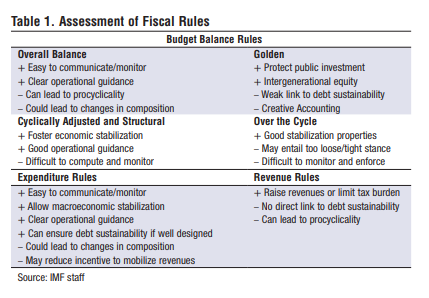

Como já argumentei antes em outros textos neste blog, não sou contra o conceito em si de um teto de gastos como uma regra fiscal para a economia brasileira. Além de ser uma regra relativamente simples de ser comunicada e monitorada, ela também dá uma maior previsibilidade para a política fiscal, estimula ganhos de eficiência do gasto público, quebra uma dinâmica perversa de aumento estrutural da despesa associada a sistemas políticos multipartidários e hiperfragmentados (como é o caso do Brasil), dentre outras vantagens. Mas também apresenta alguns potenciais problemas, sobretudo a possibilidade de induzir mudanças contraproducentes na composição do gasto (encolhimento das despesas de investimento, tipicamente discricionárias), além de não permitir que a política fiscal tenha alguma flexibilidade em relação ao ciclo econômico.

O problema é que o atual teto brasileiro foi mal desenhado e mal calibrado.

Em termos do desenho, ele permitiu que os poderes exclusive o Executivo (ou seja, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública da União) não tivessem que cumprir seus subtetos nos três primeiros exercícios, com o Executivo tendo que compensar eventuais descumprimentos (até um certo limite). Além disso, como o investimento público não foi excluído do teto, o atraso nas reformas das despesas obrigatórias acabou gerando o resultado óbvio: reduziu ainda mais o investimento público, que atingiu o nível mais baixo em 70 anos. Não custa lembrar que vários estudos apontam que o multiplicador fiscal do investimento público é bem superior a 1, em contraste com o multiplicador da despesa agregada, de modo que ruma redução drástica do investimento público reforça uma postura pró-cíclica da política fiscal.

Alguém poderia argumentar que, se as reformas nas despesas obrigatórias já tivessem sido aprovadas em 2017, esse encolhimento do investimento não teria ocorrido. Isso, contudo, corresponde a uma meia verdade: as simulações apontam que, para várias reformas (sobretudo na seara previdenciária), os impactos em termos de economia fiscal são relativamente modestos nos primeiros anos, ficando mais evidentes somente ao longo da próxima década.

Em termos de calibragem, o indexador escolhido (somente IPCA) implicou na necessidade de reduzir a despesa primária do governo federal em cerca de 4,0 p.p. do PIB até 2026, partindo de cerca de 19,4% do PIB em 2016 (cálculo que leva em conta as projeções de consenso mais recentes para PIB e inflação). Como o gasto foi inflado em 2016 por conta da forte revisão, para pior, da meta fiscal para aquele ano logo após o impeachment, o cumprimento do teto foi relativamente fácil em 2017 e em 2018 (não sem gerar mudanças contraproducentes da composição), mas, em compensação, torna-se extremamente difícil de ser cumprido de 2020 em diante e praticamente inexequível até 2026 - até mesmo porque uma boa reforma previdenciária e um congelamento real do salário-mínimo nacional terão o efeito de apenas estabilizar a despesa com o RGPS e o BPC em % do PIB.

Nesse contexto, há espaço para promover algumas melhorias no teto de gastos brasileiro sem que ele deixe de implicar em uma redução da despesa primária como % do PIB que restaure a sustentabilidade do endividamento público, além de aumentar a probabilidade de que ele se sustente economicamente e politicamente por um prazo razoável.

Em primeiro lugar, o indexador poderia ser alterado, levando em conta além da inflação o crescimento populacional. Uma variante dessa modificação, com alguma perda de simplicidade, mas gerando uma lógica econômica superior, poderia corrigir o piso real dos gastos com educação por aluno em cada um dos três níveis de ensino pela inflação acrescida do crescimento da população específica (ou seja, jovens de 0 a 6 anos, de 7 a 18 e de 19 a 25 anos, respectivamente), ao passo que as demais despesas seguiriam o indexador geral (IPCA mais população total). Com essa alteração do indexador, ao invés de convergir para cerca de 15,5% do PIB em 2026, a despesa-teto se situaria em 16,5% do PIB (ainda demandando, portanto, várias reformas nas despesas obrigatórias e ganhos de eficiência do gasto para que o teto seja cumprido).

Em segundo lugar, uma parcela dos investimentos públicos (sobretudo em infraestrutura econômica e saneamento, com elevado impacto econômico e social) poderia ser excluída do teto geral, mas com um subteto de, digamos, 1,0% do PIB. Jabuticaba? Não mesmo: boa parte dos países da periferia da Europa adotou uma regra fiscal semelhante a essa após a crise de 2011/12, no âmbito do SGP (Stability and Growth Pact)[1]. Ademais, o próprio Brasil já adotou algo parecido com o aval do FMI: em 2005/06, o Fundo permitiu que o gasto com um subconjunto de investimentos públicos “escolhidos a dedo”, em um montante de cerca de 0,2% do PIB, pudesse ser abatido da meta de superávit primário acordada com a instituição, no âmbito do Programa-Piloto de Investimento (PPI).

Em 2018, o investimento do governo central foi de 0,4% do PIB, mas a depreciação foi de cerca de 0,6%, segundo estimativas do Tesouro Nacional publicadas no Boletim de Estatísticas Fiscais Trimestrais do Governo Geral. Portanto, um teto de 1% do PIB para o investimento permitiria alguma expansão do estoque de capital da administração pública federal (que, não custa lembrar, não engloba a Petrobras nem o Grupo Eletrobras). Assim, na prática, com esses parâmetros, a proposta acima implicaria uma flexibilização adicional do teto em 0,6% do PIB (diferença entre o 1,0% do subteto proposto para investimentos públicos federais e o 0,4% do PIB de gasto efetivo com investimentos em 2018). Seria importante que esse PPI “2.0” contasse com uma elevada governança balizando a escolha dos investimentos prioritários (algo que poderia ser decidido conjuntamente por Executivo, Congresso, TCU e mesmo a IFI/Senado, tendo o suporte de instituições como o próprio FMI, o Banco Mundial, o IPEA, dentre outros).

Considerando as duas modificações propostas acima em conjunto, teríamos um teto apontando para uma despesa de cerca de 17,0% do PIB em 2026, quase 2,5 p.p. abaixo dos 19,4% de 2016. Somando a esse ganho de 2,5 p.p. propiciado pelo cumprimento desse novo teto outros 2 p.p. de impacto negativo do ciclo econômico sobre o resultado primário recorrente em 2016-18, teríamos um acréscimo de 4,5 p.p. do resultado primário recorrente do setor público entre 2016 e 2026 (admitindo o fechamento do hiato do produto até lá).

Em termos estruturais (ou seja, em bases recorrentes e expurgados os efeitos estimados do ciclo econômico), o primário atingiria cerca de 1,5% do PIB potencial em 2026 – nível que estabiliza a DBGG/PIB em 80% do PIB no médio/longo prazos (admitindo um diferencial entre o crescimento potencial e a Selic neutra de + 2 p.p. ao ano).

Mas estabilizar a DBGG/PIB em 80% é razoável? Se considerarmos que, na média das economias emergentes, esse indicador está mais próximo dos 50% e que o próprio Brasil, quando possuía o selo de grau de investimento, apresentava um endividamento bruto em torno de 55% (média 2008-2014), a resposta seria um sonoro não.

Contudo, as contas apresentadas acima levam em conta apenas o impacto, sobre a dinâmica da DBGG/PIB, de fluxos primários recorrentes, assumindo receitas atípicas nulas. Não obstante, na média e mediana de 1997-2018 o governo federal auferiu cerca de 0,5% do PIB ao ano com receitas primárias não-recorrentes e nada impede que isso possa prosseguir ou mesmo se aprofundar nos próximos anos, por meio de uma aceleração das concessões de infraestrutura e leilões de campos de petróleo ao setor privado. Admitindo a mesma média observada entre 1997-2018 para as receitas não-recorrentes e um primário estrutural de +1,5%, o primário cheio se situaria mais próximo dos 2% do PIB ao ano, gerando queda da DBGG/PIB ao longo do tempo. Além disso, o governo também pode auferir receitas financeiras relevantes com a privatização total ou parcial de empresas estatais e devolução de empréstimos do Tesouro ao BNDES – ingressos que não passam pelo resultado primário, mas que podem ser utilizados para abater dívida bruta.

Adicionalmente, como já explorei em detalhe em outros dois posts (aqui e aqui), o conceito mais relevante na determinação do risco-país das economias emergentes é algum critério de dívida líquida, segundo trabalhos recentes do FMI – constatação que também se aplica ao Brasil, segundo minhas estimativas.

Como o Governo Geral (ou seja, já deixando o BCB de fora e as reservas internacionais) dispõe, hoje, de cerca de 22% do PIB em ativos financeiros (excluindo, portanto, os ativos fixos) e boa parte desse saldo (a Conta Única do Tesouro Nacional no BCB) é remunerado pela Selic, um resultado primário estrutural de +1,5% do PIB potencial gera queda da DLGG/PIB ao longo do tempo, partindo de cerca de 57% hoje – nível que não está tão distante daqueles de Colômbia (40%) e México (45%), países latino-americanos que são investment grade pelas principais agências de classificação de risco.

As opiniões expressas neste artigo são de responsabilidade exclusiva do autor, não refletindo necessariamente a opinião institucional da FGV.

[1] O teto deles também exclui despesas com seguro-desemprego, que são altamente sensibilizadas pelo ciclo econômico. O indexador do teto é uma estimativa do crescimento potencial nominal.

Deixar Comentário